- راديو الوسط

|

|  |

|- جريدة الوسط

|

|  |

|- قناة الوسط

|

|  |

|- السبت 27 / أبريل / 2024|

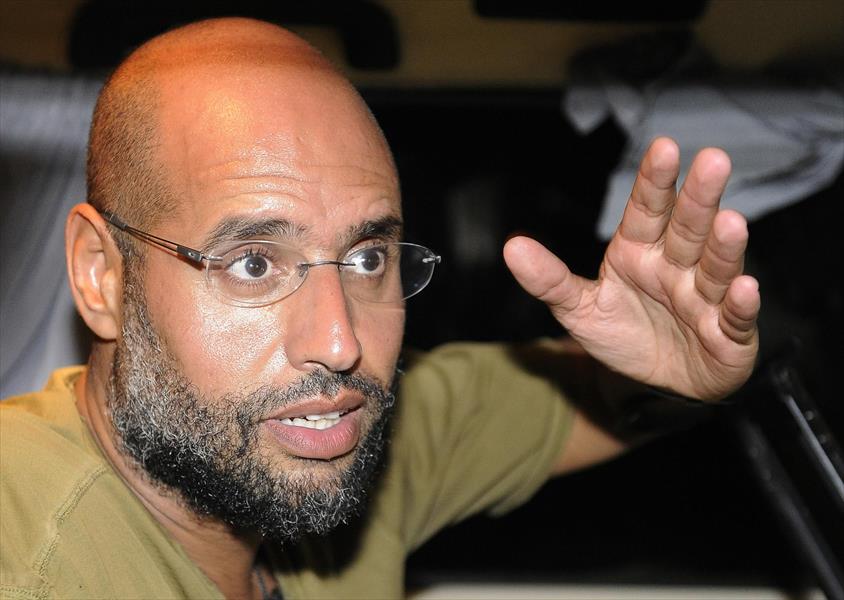

نشرت جريدة «الوسط» كتاب «سيف القذافي مكر السياسة وسخرية الأقدار» على حلقات، استعرض فيها الدكتور محمد عبد المطلب الهوني تفاصيل الأيام الأخيرة لسيف قبل سقوط النظام.

«الوسط» طرحت على الهوني عددًا من الأسئلة أثارتها شهادته حول تلك الفترة المفصلية في تاريخ ليبيا الحديث، وما أعقبها من تحولات الفترة الانتقالية. لكن الدكتور الهوني فضل الإجابة عنها بهذا المقال، فصل فيه رأيه لما جرى بعد سقوط نظام القذافي، وطرح رؤيته للمسألة الليبية، أو بعبارة أخرى الأزمة الليبية الراهنة، وكيف السبيل إلى استعادة الدولة وترجمة آمال وأحلام الجماهير التي خرجت في 17 فبراير.

أفكار سيف متداولة منذ السبعينات

ويرى الهوني إن ما تنبأ به سيف الإسلام القذافي في بداية الأحداث سنة 2011 من نتائج كارثية لسقوط النظام، التي تحققت أكثرها بالفعل، كانت أفكارًا متداولة في أوساط المثقفين الوطنيين منذ سبعينات القرن المنصرم، أي بعد سنة 1973 أو ما يسمى بـ«الثورة الثقافية»، التي برزت فيها بكل وضوح الإرادة العسكرية في تأسيس نظام كلياني.

ما تنبأ به سيف القذافي من نتائج لسقوط النظام أفكار متداولة في أوساط المثقفين منذ سبعينات القرن المنصرم

ولم تكن فكرة قيام الديكتاتورية إثر انقلاب عسكري شاذة على تاريخ المنطقة العربية آنذاك، ولكن ما أزعج النخب المدنية والعسكرية هو قيام نظام شمولي مبني على تصفية مؤسسات الدولة وخلق بدائل جديدة تتمثل في أجهزة لا تخضع لقوانين الدولة وإنما تسير حسب مزاج السلطة، وهذه السلطة كان يمسك بخيوطها مجموعة من الأشخاص ثم بدأت تتقلص وانتهت إلى التجسيد في شخص واحد، وهذا الواقع الجديد كان يمكن قبوله بمراعاة الحد الأدنى لشروط قيام الدولة مثل دستور شكلي ينظم فكرة الانتقال السلمي للسلطة في حالة غياب الزعيم، وجيش وطني قادر على حماية التراب الوطني في حالة الاضطرابات.

ووجود شخصية ثانية تقوم بمهام القيادة في حالة فراغ مؤسسة الزعامة، وأجهزة أمنية تدافع عن النظام باعتباره جزءا من المجتمع وليس رديفا له.

ويجب التذكير بأن الإعلان الدستوري الذي صدر في سنة 1970 من مجلس قيادة الثورة كان دستورًا ممتازًا تتوفر فيه كافة الشروط آنفة الذكر وفقا للمعايير الدولية وربما هو أفضل بكثير من مسودة الدستور القادمة، التي تعكف لجنة التنسيق على إصداره، ولكن هذا الدستور لم يطبق ولم يلغ وإنما تم إهماله واقعيا، واستبدل بمجموعة وثائق سياسية لا ترقى إلى مستوى الدستور.

لكل هذه الأسباب بدأت المخاوف تساور النخب المدنية والعسكرية في إمكانية تفتت المجتمع واضمحلال الدولة وما يتبع ذلك من حروب أهلية وتدمير مقدرات المجتمع إذا اختفى الزعيم لأي سبب من الأسباب.كان سيف الإسلام نفسه يدرك هذه المخاطر من خلال المناقشات التي دارت بينه وبين مثقفين وسياسيين وطنيين وأجانب، وحاول أن يسد هذا الفراغ بإعداد تشريعات بما في ذلك مسودة لدستور جديد يستجيب للحد الأدنى في إمكانية قيام الدولة كشخصية معنوية قابلة للبقاء وقادرة على تجاوز دوامة الفراغ الذي يحدثه غياب زعامة قوية بحجم معمر القذافي.

وقد ساهم في هذا المشروع مجموعة من الليبيين والأجانب تحت إشراف الدكتور عبد الله عثمان، غير أن هذا المشروع لم ير النور لأسباب يطول شرحها.

لذلك عندما وجد سيف الإسلام نفسه قد أخذ على حين غرة وقبل تحقيق هذا الهدف قام بذلك التحذير الذي يعتبر نتيجة منطقية لسقوط النظام.

كانت الثقة في الغرب طفولية ساذجة في الاعتقاد أنه سيساعدنا في قيام الدولة الجديدة بعد مساهمته في تدمير النظام القديم

غباء سياسي لهذه الأسباب..

ولكن عندما حدثت الانتفاضة، كان خطأ النخب التي تصدت لملء الفراغ كارثيا، وأعترف بأنني من المساهمين في هذه الكارثة رغم أنني لم أتسلم أي منصب أو مسؤولية في هذا النظام الجديد، ولكن كنت من المؤيدين لهذا التغير بغباء سياسي لا يغتفر.. لماذا؟

أولاً: لأننا كنا نعتقد أن آلية استبدال نظام بنظام آخر مهمة سهلة وتلقائية، وأن تلهفنا لرؤية سقوط نظام حرم الناس من التمتع بثرواتهم بسبب غياب التنمية أحدث هذه الضبابية في رؤية الواقع بموضوعية وتجرد.

ثانيًا: كانت الثقة في الغرب ثقة طفولية ساذجة في الاعتقاد بأنه سوف يساعدنا في قيام الدولة الجديدة بعد مساهمته في تدمير النظام القديم، متناسين ما حدث في أفغانستان والعراق، ولم نكن نعلم أنهم قدموا بأساطيلهم وترساناتهم الحربية لتصفية الحساب مع معمر القذافي ولم يكن لهم هدف آخر ولم يفكروا في مصير الشعب المسكين بعد تحقق هذه النتيجة.

ثالثًا: كانت النخب الوطنية التي أشعلت الأحداث التقت على صراخ هبة ولم تلتق على برنامج عمل والأسوأ من هذا كله هو تسليمها مقاليد العمل السياسي لمعارضة هشة كانت تقيم في الخارج لأكثر من ثلاثة عقود، فقدت خلالها حقيقة التغيرات التي حدثت في جسم المجتمع على مستوى العلاقات الاجتماعية والبنية الثقافية ولم يبق لها في رحلة العودة إلى الوطن غير حقائب مليئة بالذكريات الرومانسية القديمة وبعضها كان مليئا بأوجاع المنفى التي ما فتئت أن تحولت إلى ألغام من الكراهية والحقد تجلت في قوانين العزل السياسي وإعطاء تراخيص للميليشيات الملحة والاستقواء بها على الخصوم بإغداق المال العام على أمرائها.

رابعًا: وجود الجماعات الإسلامية التي بالرغم من ضعف تنظيماتها إلا أنها كانت القوة الوحيدة التي تعرف ما تريد، ففي الوقت الذي كانت فيه النخب الوطنية صانعة الأحداث الأولى تعقد الندوات في حقوق الإنسان وتتجادل في نوعية النظام السياسي الجديد وترفع أعلام الاستقلال وتتمايل طربا على أنغام النشيد الوطني القديم، كانت المجموعات الإسلامية تنهب مخازن السلاح وتعقد الاجتماعات التآمرية وتزرع أفرادها في المؤسسات بقصد التمكين وقيادة المجتمع وعندما استفاقت النخب المدنية من أحلامها لم تجد أمامها غير طريقين إما الطريق إلى القبر أو الطريق إلى المنفى.

خامسًا: إن التسرع الذي حدث في استدعاء الوهم الديمقراطي قبل قيام الدولة ومؤسستها زاد الأمور تعقيدا وهذه مسؤولية تاريخية يتحملها المجلس الانتقالي ومكتبه التنفيذي اللذان اعتقدا بأن مهمتهما قد انتهت بسقوط النظام ودخول العاصمة، فأدخلوا البلاد في دوامة الحلم السياسي، متجاهلين سطوة الواقع، وقد مارس المكتب التنفيذي والمجلس الانتقالي بسبب جهلهما أبجديات العمل السياسي أو بسبب انتهازيتهما لامتطاء صهوة العواطف المستوية للجماهير أخطاء قاتلة تتمثل في عدم وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في المساعدة على قيام الدولة بوجود قوات محايدة على الأرض تقوم بنزع السلاح وتكوين أجهزة الدولة بدعوى مقولات عفى عليها الزمان وهو بعبع التدخل الأجنبي، والمفارقة أنهم استدعوا جيوش «ناتو» في التدخل لإسقاط النظام ورفضوا استدعاءه للمساعدة في قيام الدولة وكأن قدسية السيادة الوطنية تتمثل في التراب فقط، أما الأجواء فلا قدسية لها.

يجب أن نقرأ كل الأحداث والتحولات التي تعصف بالمنطقة حتى ندرك الاحتمالات القابلة للتحقق في المستقبل

سادسًا: قيام المؤتمر الوطني وحكوماته المتعاقبة بنهب الأموال العامة المدخرة من النظام السابق، وإفقار البلد ودفعه إلى حافة الإفلاس والعوز، ونكاد نقول بكل اطمئنان إن كل الأحداث التي حصلت من تقاتل واحتراب لم يكن لها هدف غير الاستلاء على الأموال ونهبها. وإلى تاريخ هذا اليوم لا أحد يعرف على وجه الدقة كمية الأموال التي نهبت من خزينة الدولة. وسوف يكون لهذا العمل تداعيات على مستقبل البلد حتى وإن قامت دولة جديدة واستطاعت أن تصمد في وجه التحديات الأمنية سوف أكتفي بهذا القدر من إشاحة الستار عن لوحة الفاجعة. ويبقى السؤال: ثم ماذا بعد؟

نظرة على المحيط الليبي

لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بحصر الحديث والتحليل على ما يقع في ليبيا فقط وإنما يجب أن نقرأ كل الأحداث والتحولات التي تعصف بالمنطقة وكل المستجدات التي تحيط بنا وتعرية كافة الحقائق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تشكل البنية الأساسية لمجتمعنا حتى ندرك الاحتمالات القابلة للتحقق في المستقبل. بإلقاء نظرة على المحيط الليبي نتبين أن ثمة حركة لهذه التجمعات البشرية شرقًا وغربًا وجنوبًا.

ففي تونس حقق المجتمع شيئا من النجاح في التوافق على الحفاظ على الدولة ونلمس الطريق نحو تعايش أفضل بالرغم من التحديات الكبرى المتمثلة في هشاشة الاقتصاد وقوة الإرهاب، وفي الجزائر التي جربت حربا أهلية مدمرة ما زالت مهددة بالنفخ لأنها لم تستطع أن تضع صيغة مقبولة للتعايش الاجتماعي، ويهددها تزايد عدد السكان وضعف البنية الاقتصادية التي لم تستطع أن تجد البدائل في تنويع مصادر الدخل وغياب التنمية المستدامة والاعتماد كليا على العوائد النفطية المتراجعة مما يجعل منها خزانا بشريا قد يتحول إلى مرجل تمرد في أي لحظة، وفي الشرق جمهورية مصر العربية التي لم تستطع ولوج العصر الحديث بالرغم أنها أول المتعرفين عليه بجملة نابليون بونابارت في أوائل القرن التاسع عشر وحتى قبل اليابان كرونولوجيا، فهي ما زالت مجتمعا زراعيا يعاني من الفاقة حيث تآكلت فيه الطبقة الوسطى لمصلحة خط الفقر، وبرغم أن مؤسساتها وعلى الأخص الجيش استطاع أن يحمي الدولة بعد غزوة الإخوان الانتخابية، إلا أنها تعاني أمراضا قديمة وجديدة تنهك مقدراتها وتجعلها في مهب الاحتمالات السيئة.وفي الجنوب تقع دارفور الملتهبة وتشاد والنيجر وفيها ملايين من البشر يعانون المجاعة وشح الغذاء وهي كتل بشرية تتحرك في اتجاه الشمال. وقد وصلت طلائعها على خطين متوازيين خط يستعمل ليبيا كمعبر لأوروبا وخط آخر اندمج في ميليشيات تقاتل بعضها بعضا والهدف هو الاعتراف بها كأمر واقع باحتلالها الجنوب الليبي، وقد بدأ الجنوب يتغير ديمجرافيا وعرقيا لمصلحة هؤلاء بفعل الهجرة.

هذا باختصار عن المحيط والجوار، أما عن الداخل فما كان ولا يزال يطلق عليه اسم ليبيا وشعب ليبيا فالأمر يجب أن يوضح بشكل موضوعي وبعيدا عن العواطف والنزوات.

ما قد يتفق عليه الكثيرون أن ليبيا كدولة قد كفت عن الوجود إلا في الأذهان الرافضين الواقع غير الشيء الصادم، والذي يجب دراسته وتحليله هو الإجابة عن سؤال محرج هل وجد أو يوجد شيء اسمه الشعب الليبي؟

إن الكتل البشرية المنكفئة على نفسها في قبائل وعشائر لا يمكن أن يطلق عليها صفة الشعب

إذا ما ذهبنا في الإجابة مذهب اللاعقلانية يمكن القول بوجود شعب ليبي أو عربي كوجود حرية بالمفهوم العربي وديمقراطية وما إلى ذلك مما أنتجته الحداثة الغربية واستعارته مجتمعاتنا كسلعة استهلاكية، ولكن إذا استعملنا هذا المصطلح طبقا لمفهومه الحديث فيمكن القول إنه لا توجد شعوب في أغلب هذه المنطقة من العالم بما في ذلك ليبيا. فإن مجرد قيام الدولة على إقليم معين يحوي سكانا لا يعني وجود شعب وإنما يمكن القول بوجود رعايا لهذه الدولة يتساكنون في سلام ظاهر بفعل قوة الدولة المركزية المبنية على قوة الشوكة والملك العضوض، وحالما تسقط هذه الدولة أو تضعف تتفكك مكوناتها وتتقاتل فيما بينها، إلى أن يأتي فرد قوي أو قبيلة قوية أو طائفة تعيد السيطرة بالقوة على هذه المكونات. وإذا تأخر حدوث ذلك فقد يتعرض الإقليم إلى التقسيم إلى دويلات أصغر أو تقوم دول الجوار بالتهامه لأسباب اقتصادية أو أمنية وبدعوى حقوق قديمة. بمعنى آخر فإن الدولة إذا لم تغير في بنية مجتمعاتها بكافة الوسائل التعليمية والاقتصادية والثقافية من جزر بشرية منكفئة على نفسها.

أما إذا لم نحول ما أطلقنا عليه صفة الرعية إلى فكرة المواطنة فلن يكون ثمة شعب بالمعنى الحديث.

الدرس الوحيد المستفاد

إن الكتل البشرية المنكفئة على نفسها في قبائل وعشائر وطوائف وجهويات لا يمكن أن يطلق عليها صفة الشعب، وإن وجود هذه المكونات وتمسكها بهوياتها القديمة يدل دلالة واضحة على فشل الدولة الوطنية في التنمية البشرية والمادية ومن ثم قدرتها على تكريس مفهوم المواطنة وتبقى فكرة الشعب والوطن فكرة وجدان عاطفية لا أساس لها على أرض الواقع.

وربما يكون الدرس الوحيد المستفاد مما أطلق عليه الربيع العربي هو تعرية هذه المجتمعات وفضح تخلفها الحضاري وإعادة تراتبية الشعارات المطروحة من الديمقراطية والحرية إلى الخروج من حالة الرعية إلى حالة المواطنة.

وحتى نوضح هذه الفكرة التي لا يمكن إيفاؤها حقها من البحث في هذه العجالة، فإن النقلة الحضارية من حالة الرعية إلى حالة الشعب لا تتحقق باستصدار القوانين أو تدريس التاريخ الأسطوري أو بذيوع الأفكار المؤدلجة، وإنما بتغير بنيوي في الاقتصاد وتوزيع العمل وما يحتاج من انتشار التعليم وإنتاج المعرفة الذي يدفع بالوعي الفردي إلى اكتشاف آفاق جديدة في تحقيق ذاته والدفاع عن مصالحه من خلال تجمعات مدنية بديلة للتجمعات الأهلية القديمة، ويبدو أن أكثر دول الاستقلال في المنطقة العربية قد فضلت استعمال البنى القديمة من قبائل وطوائف وجهويات من أجل البقاء والتسلط، واستطاعت أن تحافظ على ولائها في مقابل الغنيمة الباردة من خزينة الدولة. وكل التغير الذي حدث هو أن هذه القبائل والطوائف لم تعد تغزو بعضها بعضا من أجل النهب، ولكنها استعاضت عن ذلك بالمنافع والعطايا من الخزينة العامة مقابل مناصرة هذه الأنظمة. مما مكن الدولة من ضبط العنف الاجتماعي.

بالرجوع إلى الحالة الليبية نستطيع القول إن التقسيم أو انفصال جزء من الإقليم أو استمرار الفوضى كما حدث في الصومال أمر ممكن

إذا كان ما تقدم صحيحًا فكيف لمجتمعات بشرية لم تستطع أن ترتقي من حالة الرعية إلى حالة الشعب بالمعنى الحديث لهذا المفهوم أن تطالب بالحرية أو الديمقراطية أو حقوق الإنسان؟

أغلب الظن أن هذه المطالب الشعاراتية هي تهاويم نخبوية لمجموعات اغتربت عن مجتمعاتها وانفصلت عن واقعها أو مجموعاتها إيديولوجيا تريد أن تصل إلى الحكم وتحل محل الحكام في مجتمعاتها بتسويق تسلط جديد مغلفا بشعارات براقة وبمحتوى أكثر رجعية وقدامة، مثل تنظيمات الإسلام السياسي التي تختزل فكرة الديمقراطية في الانتخابات العامة، وعندما تصل إلى السلطة تحتل مؤسسات الدولة ومقدراتها وتؤسس للسلطة ممتنعة عن التناوب وتفسر الحرية على أنها تطبيق للشريعة حتى تحكم في الإنسان بالإنسان باسم الله، وعندها تسقط تلقائيا فكرة حقوق الإنسان نصا ومضمونا.

بالرجوع إلى الحالة الليبية المفتوحة على كل السيناريوهات نستطيع أن نقول إن التقسيم أو انفصال جزء من الإقليم أمر ممكن أو استمرار الفوضى كما حدث في الصومال أمر ممكن كذلك، وأن قيام سلطة مركزية جديدة هي أمر محتمل، وإذا طرحنا جانبا الإمكانات السيئة وغلبنا احتمال قيام سلطة مركزية جديدة في ليبيا وأخذنا في الاعتبار كافة الإكراهات المصاحبة لقيام هذه السلطة وكافة الشروط الموضوعية التي يفرضها الواقع، فبدت لنا بانوراما سيئة ولكنها أفضل الأسوأ. ونستطيع أن نجمل هذه المحاذير والأخطار من خلال طرح الأسئلة التالية.محاذير وأخطار

أولاً: هل في مكنة الدولة القادمة إنشاء جيش وشرطة واستخبارات ذات عقيدة وطنية؟ آخذين في الاعتبار الاصطفافات الجهوية والقبلية والإيديولوجية التي لا تزال تعصف بالبلاد؟ وهل في استطاعة هذه الدولة الوليدة أن تنزع سلاح الميليشيات؟ وكيف يمكنها في ظل خزينة مشرفة على الإفلاس أن تدفع مرتبات عشرات الآلاف من حاملي السلاح الذين يرتزقون من فوهات البنادق لأكثر من خمس سنوات؟

ثانيًا: هل في مكنة الدولة الجديدة القيام بتنمية مستدامة تحقق الرفاهية للناس؟ ومن أين سيؤتى بالأموال اللازمة لذلك إذا أخذنا في الاعتبار أن المرتبات والأجور أصبحت أكبر من موارد الدولة أضف إلى ذلك ما سوف تدفعه الدولة للشركات التي تضررت بفعل الاضطرابات وموجة التحكيم والمحاكم التي ستطالب بوضع اليد على أصول الدولة وودائعها في الخارج؟

ثالثًا: هل في ظل الديمقراطية القبلية والمناطقية من خلال الاقتراع العام تستطيع أي حكومة أن تقوم بإجراءات تقشفية غير شعبية دون إدخال البلاد في فوضى عارمة؟

رابعًا: هل تستطيع الدولة المرتقبة إنشاء مؤسساتها على الكفاءة والشفافية متجاوزة المحاصصات القبلية والجهوية؟ أم سنرى أن من يتبوأ هذه المؤسسات هم إفراز للقبائل يوضعون في هذه المناصب لتسهيل النهب والفساد؟ وهل سنرى خيرة الكفاءات الوطنية تستبعد إذا لم تكن لها قبيلة قوية وإذا رفضت الدخول في منظومة الفساد؟

خامسًا: هل تستطيع هذه الدولة المقبلة أن تضع خطة طويلة الأمد لصهر مكونات المجتمع في بوتقة المواطنة بالمعنى الحديث للكلمة حتى نصل إلى مرحلة الشعب المتجانس الذي تستبدل فيه الفئات المتعارضة أواصر الدم العصبية بأواصر الفكر والإيديولوجيا في نضالاتها من أجل تحقيق مصالحها وطموحاتها المتعارضة بشكل سلمي.

سادسًا: هل ستستطيع الدولة التي خرجت من رحم العصبيات والتقاتل أن تكرس سياسيا واقتصاديا وثقافيا فكرة الحوكمة الرشيدة التي تتجدد معها عقيدة الخير العام ووقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع مكوناتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؟ وهل ثمة ضمانات جدية في ألا تستولي المجموعات التي تصل إلى السلطة على الحكومة التي تتغول فتبتلع الدولة وتشخصن مؤسساتها؟

سابعًا: هل تستطيع هذه الدولة الجديدة أن تسترجع الأموال المهربة قبل وبعد 17 فبراير 2011 ومحاكمة القتلة والمجرمين وتحقيق فكرة العدالة التي دونها لا يمكن لأي مجتمع أن يستقر لشعوره بالظلم والحيف والغبن؟ أم ستتسرب هذه المجموعات بفعل نفوذ المال المنهوب وقوة السلاح إلى داخل الدولة يقيدون خياراتها ويتوارون بما ارتكبوا من وجه العدالة؟

ثامنًا: هل في مكنة لجنة الستين المكلفة بوضع الدستور أن تنجز دستورا يراعي كافة المشاكل الواقعية ويحدد معالم جديدة للدولة والمجتمع، ويكفل الحقوق المدنية الأساسية، على المدى البعيد الحبل السري الأمومي بين الدولة والفرد بحيث يبلغ المواطن سن الرشد الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، فلا يعود متكلا على الدولة من شهادة الميلاد حتى شهادة الوفاة؟

أتمنى من كل المثقفين الليبيين أن يدلوا بدلوهم في هذه المعضلات، وهذا ليس من باب البذخ الفكري، وإنما من باب الواجب الوطني فلا أحد يملك الحقيقة، وأن كل الحقائق نسبية تتصارع من أجل تجسيد الحق والخير والجمال.

للاطلاع على العدد العشرين من جريدة «الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة pdf )

تعليقات